栏目分类

热点资讯

你的位置:澳门六开彩资料查询2023网站 > 新闻动态 > 王震急匆匆赶到总政治部, 说: 你们动员10万官兵转业, 给我8万吧

王震急匆匆赶到总政治部, 说: 你们动员10万官兵转业, 给我8万吧

发布日期:2025-10-08 10:00 点击次数:144

1958年,王震急匆匆地闯进总政治部,不是为了汇报工作,也不是为了请示任务,而是带着一种“抢人”的迫切。

军委刚下达动员十万军人复员的命令,他一句话让谭政愣住了:“你们动员10万人转业,给我8万吧!”

这句话听起来突兀甚至有些“霸道”,但如果放回那个年代、放进那片尚未开垦的黑土地里看,你会发现,这不是一句“抢人”的玩笑,而是中国现代化农业事业最关键的一步棋。

那一年,王震已经是农垦部长。但他更是一位见过战火、也种过庄稼的老将军。在很多人眼里,复员军人是负担,安置问题千头万绪;可在王震眼中,这些人是资产,是一支能挥锄头也能扛枪的“建设军”。他不是在要人,而是在要未来。

这个“8万人”的要法,表面是一次部门协调,实则是一次国家战略的转向。从枪杆子到锄头,从战场到农场,这不是简单的转业,而是一次深刻的社会重构。

如今我们回头看,北大荒变成了北大仓,垦荒者的足迹早已铺满黑土地。可问题来了:为什么王震能一眼看出这10万人该去哪里?为什么其他人觉得是负担,他却觉得是机会?

从“复员难”到“开发荒”,王震用一把锄头重新定义了“转业”

1950年代末,中国正处于全面建设的关键节点。工业要上马,农业要增产,军队则面临结构调整。军委下达转业命令的背景,并不是“削兵权”或者“省军费”,而是要把有限的人力资源重新分配到更急需的地方。但怎么转、转往哪里,是个大问题。

当时各地方政府普遍面临一个实际难题:安置不了。转业干部文化程度普遍不高,技能单一,安置到地方企业往往“水土不服”;安置到农村,地方又缺乏足够的土地和资源。尤其是连排级干部,年龄偏大,动手能力强,但缺少“市场”适应力。一时间,复员变成了“复烦”,到处都是难题。

而王震看到的,却是另一种可能。1954年,他视察黑龙江汤原县,被眼前成片的荒地震撼。他说,“这土真肥,一攥能攥出油来!”这不是夸张,而是一位出身农民、又在南泥湾带兵种地的老军人,对土地最直觉的判断。

他知道这片地不是负担,而是希望。与其把复员军人塞进尚未准备好的地方,不如让他们去创造条件,用双手重新开辟一片天地。

于是王震的“垦荒构想”成型了。他没有等命令,而是主动请缨。“你们动员10万,我要8万!”这不是一句客气话,而是一整套计划的开始:农垦部将接收这批复员军人,在黑龙江、吉林、内蒙古等地组建国营农场。

这批人不是“下岗”,而是“转向”。他们依然是国家的建设者,只是从军装换成了工装。从此,一支支“垦荒队”冒着严寒风雪,在零下四十度的北大荒扎下了根。

王震的高明之处在于,他没有避开现实的困难,而是正视了它,并用一个更大更深的格局包容它。在别人眼里是“冗员”的群体,在他眼里却是“先锋队”。这一决定,不仅解决了数万军人的安置问题,更为中国东北大粮仓的崛起奠定了人力基础。

这背后其实暗含着一个国家治理的核心命题:如何在人口流动和产业调整中,实现平稳过渡?王震提供了一个答案:靠的是远见,是责任,更是对人民命运的深切关怀。

“北大荒”不是逃避现实,而是一次自我革命

很多人以为,王震让军人去种地,是无奈之举。但事实恰恰相反,那是一种进击,是一种主动替国家“拆弹”的方式。在当时,农业机械化刚刚起步,粮食产量波动大,国家对粮食安全的焦虑日益上升。北大荒就是一个等待点燃的火药桶,问题不解决,迟早会“炸”。

而王震的选择,是点燃它,却不是让它爆炸,而是让它燃烧成希望。他知道,靠地方政府,北大荒永远开发不起来;但靠一支纪律性强、有组织、有执行力的队伍,就可能实现跨越式开发。他更知道,这不是一场简单的生产运动,而是一次国家对自身能力边界的挑战。

1955年,第一个国营农场在北大荒成立。当年开荒14万亩,播种4万亩,收获粮豆3383吨。这个数字在今天可能不算什么,但在那个物资紧缺、交通不便的年代,等同于一次粮食“再分配”。后来几年,垦荒速度持续攀升,年年翻番,粮食产量逐年暴涨,东北迅速成为全国重要的粮源地之一。

但更重要的是,这些农场不仅是粮食基地,还是“社会稳定器”。在那个对“专业技能”要求还不高的年代,农场成为复员军人重新融入社会的缓冲地带。他们不是失业者,也不是边缘人,而是“屯垦戍边”的主力军。

而王震,也从未把农垦当成单一的农业问题。他提出“机械化、组织化、国营化”的方向,推动农场引进拖拉机、联合收割机,建立技术培训体系,甚至设立了农场医院、学校、邮局。这种“全套式开发”,让农垦不仅解决了就业,更培育出一整套适应市场的农村社会模型。

这其实是一种“制度创新”。当时的中国,正在试图用计划经济的方式解决市场问题,但很多地方“计划”下去,却“计划”不出来。王震用军队式执行力,把一个看起来“土得掉渣”的开荒行动,变成了一个高效运转的“农业工业化实验”。

这正是他最让人佩服的地方:他没有回避时代的限制,而是用行动超越了它。

从北大荒到今天,王震留下的不是土地,而是方法

今天我们再看王震争8万人的那一刻,很多人会感慨他胆子大,手腕硬。但真正值得我们思考的,是他为什么能做出那样的判断,又为什么能把这件事做成。

他不是一个孤立的英雄,而是一位深谙国家发展逻辑的实干家。他敏锐地察觉到,国家在转型期的“人力困局”,并用一个看似传统、实则前瞻的方式完成了突破。他用农垦解决了安置,也用安置推动了农业,用农业带动了区域经济,最终形成了一个可持续的社会结构。

事实上今天我们依然面对同样的问题。城市化推进中出现的大量“技能型断层”,青年就业压力、地方间发展不平衡,这些难题都和当年的“军人转业”有某种相似性。那时候靠“农垦”解决,现在我们又该靠什么?

王震当年的选择告诉我们:不是所有问题都靠“转移”解决,有些问题必须靠“创造”来解决。与其把人“塞进”原有系统,不如建立新的系统去接纳他们。

更关键的是,王震没有把“人”当成负担,而是始终相信人的价值。他不是在做安置工作,而是在打造一套“制度化吸纳社会人力”的机制。这种机制,不以市场为唯一导向,也不完全依赖行政命令,而是通过实事求是的判断,找到人、地、产之间的最佳连接点。

今天随着国家推进“新质生产力”建设,很多地方在探索乡村振兴、产业转移、技能培训。我们是否也应该像王震那样,从现实出发,找到那些最被忽视的“荒地”?是不是也该建立一套可以“吸纳人”的系统,而不是“处置人”的方案?

王震当年一句“给我8万”,说得干脆,但背后是深思熟虑的国家战略。他不是在说一句豪言壮语,而是在为中国的农业现代化、社会稳定和区域发展,打下一根根坚实的桩。

尾声

今天的中国,已经有了高铁、卫星和人工智能。但也有新的“荒地”,不再是黑龙江的冻土,而是城市青年找不到方向,乡村劳动力流失,地方产业链断裂,社会信任机制待建。

那些问题不比当年少,也不比当年简单。我们还敢不敢像王震一样,看到问题本质后主动“要人”?我们还愿不愿意相信,那些被系统边缘化的人,其实是建设未来的主力军?

王震留下的,不只是北大仓,还有一种“看问题”的方式:不是看它带来的困难,而是看它能创造的价值。这种方式,今天依然适用,甚至更加稀缺。

他那句“给我8万”,今天听来,依然铿锵有力。不是因为他声音大,而是因为他看得深、想得远、干得实。

参考资料:

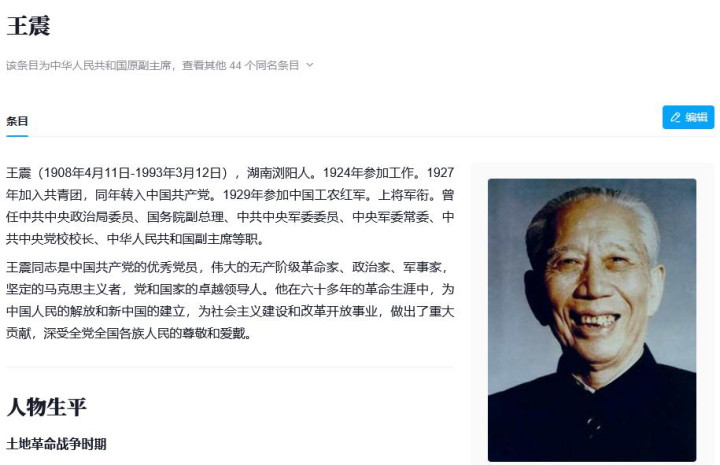

快懂百科《王震》